A & A Gallery, School of Art, Yale University

A & O Kulturforum

A 11 Art Forum

a Marca, Luigi

∗ 25.5.1959 Zürich

Skulpteur

A plus A Gallery

A Pro Pos

a publik

à suivre...

A tempera

A Wengen, Hans Rudolf

∗ 1704 Basel,

† 1772 Basel

Dekorationsmaler. Supraporten und Landschafts-Zeichnungen. Sohn und Schüler des Leonhard A Wengen

A Wengen, Johann Matthias

∗ 7.1.1805 Basel,

† 21.11.1874 Basel

Maler. Veduten aus der Umgebung Basels. Bruder von Samuel A Wengen

A Wengen, Leonhard

∗ 1680 Basel,

† 1721 Basel

Dekorationsmaler. Supraporten. Landschaften. Onkel von Hans Rudolf A Wengen

A Wengen, Samuel

∗ 2.11.1822 Basel,

† 10.7.1905 Basel

Maler. Veduten aus der Umgebung Basels und des Berner Oberlandes. Bruder von Johann Matthias A Wengen

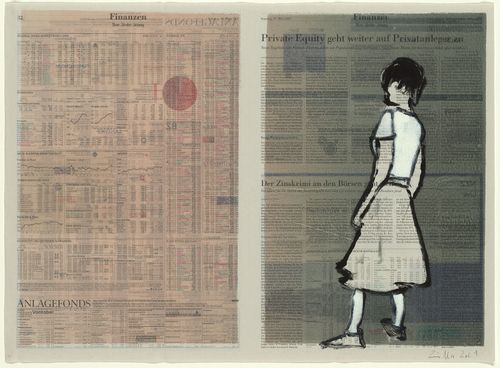

à Wengen, Stefan

∗ 12.8.1964 Basel

Maler und Zeichner. Seit 2016 auch Objekte. Mitbegründer und Kurator von SPAM-Contemporary, Düsseldorf

Å+

a+mbookstore

A-DASH

a.a.1 KulturRaum

A.P.T Gallery

A.R.THUR

∗ 23.1.1920 Lucerne,

† 1.12.2009 Marseille

Peintre et dessinateur. Portraits

A/D

A03 Art Space

A1 M.O.V.E.

AAAS. Advancing Science Service Society

Aachener Kunstverein

Aarbergerhaus

Aarbergerhus Ligerz

Aarburg, Christian von

∗ 15.3.1967 Fribourg

Peintre, sculpteur, vidéaste

Aarburg, Monika von

∗ 24.2.1972 Chur

Mixed Media, Installation und Fotografie. Mitbegründerin des Künstlerkollektivs FLEX

Aargauer Kunsthaus

Aargauer Kuratorium

Aargauischer Kunstverein

Aargauischer Staat

Aarhus

Aarhus Kunstbygning

Aarlo u Viggo

AB - Arte Bastia

AB ART

AB Contemporary

AB Gallery

AB Gallery across borders

ab43 contemporary

Abächerli, Olivia

∗ 20.7.1992 Stans

Zusammenarbeit mit Amélie Bodenmann als Kollektiv DUELL ab 2016

Abart, Franz

∗ 22.12.1769 Schlinig,

† 10.9.1863 Kerns (St. Niklausen)

Holzbildhauer. Kruzifixe, Darstellungen von Heiligen und Figuren aus der Schweizer Geschichte. Klassizistische Kirchenausstattungen in der Innerschweiz

Abati, Ralf

∗ 22.2.1964 Zürich

Innendekorateur und Airbrusher. Malerei und Zeichnung

ABB Schweiz

ABB-Industriegelände

Abbas, Rashid

∗ 1.7.1956 Falouja

Sculpteur, peintre, dessinateur et enseignant. Relief

Abbatiale de Bellelay

Abbatiale de Payerne

Abbatiale de Romainmôtier

Abbatiale de Vertheuil

Abbaye de Bonmont

Abbaye de Maubuisson

Abbaye de Noirlac

Abbaye du Mont-Saint-Michel

Abbaye Royale de Fontevraud

Abbey Hotel

Abbey San Giorgio Maggiore

Abbondio, Antonio (il Giovane)

∗ 1538 Milano,

† 3.5.1591 Vienna

Medaglista, scultore e modellatore in cera di Ascona. Ritratti. Attivo alle corti di Boemia, di Vienna e di Monaco

Abbondio, Fiorenzo

∗ 22.6.1892 Ascona,

† 13.3.1980 Muralto

Scultore. Monumenti, tombe, busti, opere di soggetto religioso e patriottico

Abbot Hall Art Gallery

Abbt Projects

Abbt, Mathilde

∗ 1.4.1890 Hermetschwil,

† 13.1.1957 Hermetschwil

Malerin und Zeichenlehrerin. Landschaften, Interieurs und Stillleben

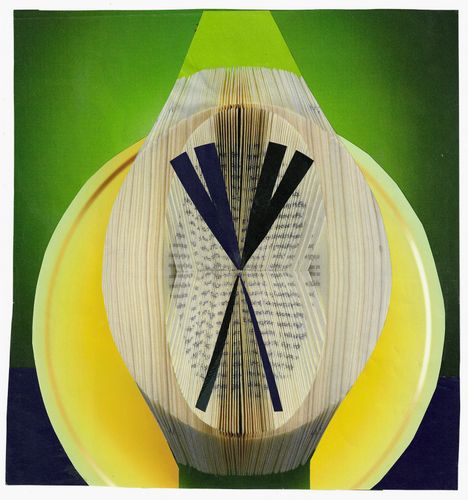

Abbühl, Ernestina

∗ 1.6.1967 Samedan

Objektkünstlerin. Arbeitet mit Wachs und Papier

Abdullah, Selim

∗ 13.5.1950 Bagdad

Scultore

Abegg

[1743 Schwyz]

Schwyzer Bildhauer. Schnitzte 1743 für die Pfarrkirche Schwyz einen Palmesel

Abegg, Hans

[1480 Bern]

Glasmaler. 1480 Auftrag vom Berner Rat für Fenster in der Stiftskirche Zofingen

Abegg, Konrad

∗ 23.11.1950 Flüelen

Maler, Zeichner und Grafiker. Wandmalerei

Abegg-Bürkli, Hermann

∗ 8.6.1868 Zürich,

† 23.1.1958 Zürich

Zeichenlehrer, Maler und Grafiker. Bildnisse und Landschaften. Plakate

Abegglen, Anne

∗ 17.3.1941 Interlaken,

† 3.9.2022 Affoltern am Albis

Malerin und Zeichnerin. Interdisziplinäres Schaffen und Kunst im öffentlichen Raum

Abegglen, Johann Gottfried

∗ 17.12.1867 Iseltwald,

† 7.9.1946 Zürich

Bildhauer

Abegglen-Blatter, Peter

∗ 1871 Ringgenberg,

† 30.5.1938 Ringgenberg

Ornament-Bildhauer

Abegglen-Perrin, Ulrich

∗ 22.10.1826 Iseltwald,

† 19.1.1886 Iseltwald

Holzschnitzer

Abegglen-Ryter, Alfred

∗ 5.5.1861 Iseltwald,

† 15.9.1940 Iseltwald

Schnitzler und Landwirt

Abel, Edeltraud

∗ 28.4.1924 Königsberg (Kaliningrad),

† 4.1.1994 Zürich

Malerin und Grafikerin. Monotypie

Abel, Paul

∗ 21.7.1904 Basel,

† 13.10.1978 Monselice

Maler. Landschaften, Stillleben und Bildnisse. Drahtplastiken nach Entwürfen anderer Künstler

Abeljanz, Arthur

∗ 20.5.1885 Zürich,

† 14.10.1970 Zürich

Bildhauer. Bauplastik, Bildnisbüsten, Freiplastiken und Grabdenkmäler

Abella, Ricardo

∗ 3.7.1950 San Miguel de Tucumán

Peintre et dessinateur argentin. Sculpture et gravure. Installation. En Suisse depuis 1986

Abellan-Flaig, Anna

∗ 17.4.1956 Bern

Sculptrice

Abels Gemälde-Galerie

Abend-Galerie

Aberdeen Art Gallery

Aberli, Hans

[1531 Brugg]

Maler und Stadtknecht in Winterthur. 1531 Bemalung der Uhr des Obertorturms in Brugg

Aberli, Jakob Friedrich

∗ 24.9.1800 Winterthur,

† 19.12.1872 Winterthur

Graveur, Medailleur und Steinschneider

Aberli, Johann

∗ 5.1.1774 Murten,

† 24.4.1851 Winterthur

Medailleur, Steinschneider. Neffe von Johann Ludwig Aberli

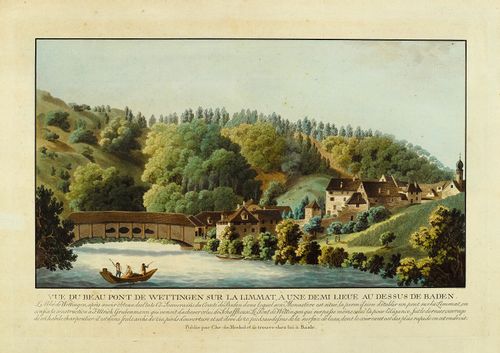

Aberli, Johann Ludwig

∗ 14.11.1723 Winterthur,

† 17.10.1786 Bern

Landschaftsmaler, Porträtist, Radierer, Zeichner, Kolorist und Verleger. Kolorierte Umrissradierungen (Aberlische Manier)

Abesch

[Ende 17.-Ende 18. Jahrhundert]

Maler- und Hinterglasmalerfamilie aus Sursee, Ende 17. bis Ende 18. Jahrhundert. Führte die Hinterglasmalerei in der Innerschweiz zu hoher Blüte

Abesch, Anna Barbara

∗ 23.3.1706 Sursee,

† 15.2.1773 Sursee

Hinterglasmalerin. Tätig in Sursee. Mitglied der Künstlerfamilie Abesch. Tochter des Johann Peter Abesch

Abesch, Hans Peter Anton

∗ 13.6.1670 Sursee,

† 1740

Hinterglasmaler. Mitglied der Künstlerfamilie Abesch. Vetter von Johann Peter und Katharina Abesch

Abesch, Johann Peter

∗ 15.8.1666 Sursee,

† 29.1.1731 Sursee

Maler und Hinterglasmaler. Begründer der Hinterglasmalerei in Sursee und Mitglied der Künstlerfamilie Abesch. Vater von Peter Anton und Anna Barbara Abesch

Abesch, Katharina

∗ 20.12.1660 Sursee,

† 1.4.1690 Sursee

Hinterglasmalerin. Tätig in Sursee. Mitglied der Künstlerfamilie Abesch. Schwester von Johann Peter Abesch

Abesch, Peter Anton

∗ 2.2.1703,

† nach 1735

Geistlicher und Hinterglasmaler. Mitglied der Künstlerfamilie Abesch. Sohn von Johann Peter Abesch

Abguss-Sammlung Antiker Plastik

Abiéniste, Jean-Jacques

∗ 5.12.1907 Paris,

† 17.6.1998 Genève

Peintre et dessinateur

Abitare M. Hürlimann AG

-able

Ablutz, Hans Jakob

[1681 Bremgarten]

Maler aus Mellingen. 1681 Auftrag zur Ausmalung der Uhr am Spitalturm in Bremgarten

ABN AMRO Bank, Basel

Above Second Gallery

Research portal by SIK-ISEA

All contentSIKART LexiconCatalogues raisonnésCollections and projects SIKART lexicon articleUn nouvel article SIKART sur l’univers de Marie Velardi vient d'être publié. Artiste engagée pour l’écologie, elle aborde dans son art des questions liées à notre rapport au monde et au temps dans une optique de préservation de l’environnement et d’éveil des consciences.

SIKART lexicon articleUn nouvel article SIKART sur l’univers de Marie Velardi vient d'être publié. Artiste engagée pour l’écologie, elle aborde dans son art des questions liées à notre rapport au monde et au temps dans une optique de préservation de l’environnement et d’éveil des consciences. SIKART lexicon articleDas SIKART Lexikon umfasst neben biografischen Lexikonartikeln auch thematische Artikel mit ausgewählten Werkabbildungen und einer Literaturauswahl. Neu ist unter der Rubrik «Themen» ein Sachartikel zu den «Schweizer Kleinmeistern» zu finden.

SIKART lexicon articleDas SIKART Lexikon umfasst neben biografischen Lexikonartikeln auch thematische Artikel mit ausgewählten Werkabbildungen und einer Literaturauswahl. Neu ist unter der Rubrik «Themen» ein Sachartikel zu den «Schweizer Kleinmeistern» zu finden. SIKART lexicon articleLe nuove voci pubblicate nel 2024 su SIKART ampliano lo sguardo sulla produzione delle artiste e degli artisti della Svizzera italiana.

SIKART lexicon articleLe nuove voci pubblicate nel 2024 su SIKART ampliano lo sguardo sulla produzione delle artiste e degli artisti della Svizzera italiana. SIKART lexicon articleDas sind die 2024 neu veröffentlichten und aktualisierten deutschsprachigen Artikel im SIKART Lexikon zur Kunst in der Schweiz.

SIKART lexicon articleDas sind die 2024 neu veröffentlichten und aktualisierten deutschsprachigen Artikel im SIKART Lexikon zur Kunst in der Schweiz. SIKART lexicon articleLes nouveaux articles SIKART publiés en 2024 en français !

SIKART lexicon articleLes nouveaux articles SIKART publiés en 2024 en français ! SIKART lexicon articleThe authors of the SIKART Lexicon: The following list includes all authors who have worked for SIKART to date.

SIKART lexicon articleThe authors of the SIKART Lexicon: The following list includes all authors who have worked for SIKART to date. SIKART actualisationLa selezione di immagini che illustra la voce su Spartaco Vela (1854-1895) è stata aggiornata in occasione della mostra dedicata al pittore dal Museo Vincenzo Vela di Ligornetto.

SIKART actualisationLa selezione di immagini che illustra la voce su Spartaco Vela (1854-1895) è stata aggiornata in occasione della mostra dedicata al pittore dal Museo Vincenzo Vela di Ligornetto. SIKART newsDie Redaktion von SIKART Lexikon zur Kunst in der Schweiz setzt ab 2025 einen Schwerpunkt auf Lexikonartikel zu historischen Künstlerinnen. In einem ersten Schritt werden Künstlerinnen berücksichtigt, die zwischen 1850 und 1900 geboren wurden. In den nächsten zwei Jahren sind rund 30 biografische Lexikonartikel mit Werkwürdigung in deutscher, französischer und italienischer Sprache geplant. Mit diesem Fokus verstärkt SIKART die Repräsentation von Künstlerinnen im Lexikon.

SIKART newsDie Redaktion von SIKART Lexikon zur Kunst in der Schweiz setzt ab 2025 einen Schwerpunkt auf Lexikonartikel zu historischen Künstlerinnen. In einem ersten Schritt werden Künstlerinnen berücksichtigt, die zwischen 1850 und 1900 geboren wurden. In den nächsten zwei Jahren sind rund 30 biografische Lexikonartikel mit Werkwürdigung in deutscher, französischer und italienischer Sprache geplant. Mit diesem Fokus verstärkt SIKART die Repräsentation von Künstlerinnen im Lexikon. SIKART newsSIKART erweitert seine Lexikoninhalte laufend mit Artikeln und Übersetzungen zu historischen und zeitgenössischen Kunstschaffenden. In den letzten Monaten sind verschiedene neue Beiträge erschienen, Artikel aktualisiert und mit Werkabbildungen ergänzt worden. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

SIKART newsSIKART erweitert seine Lexikoninhalte laufend mit Artikeln und Übersetzungen zu historischen und zeitgenössischen Kunstschaffenden. In den letzten Monaten sind verschiedene neue Beiträge erschienen, Artikel aktualisiert und mit Werkabbildungen ergänzt worden. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt. SIKART actualisationKürzlich wurde der Lexikonartikel über den Ostschweizer Künstler Johannes Hugentobler (1897–1955) mit einer Werkauswahl ergänzt.

SIKART actualisationKürzlich wurde der Lexikonartikel über den Ostschweizer Künstler Johannes Hugentobler (1897–1955) mit einer Werkauswahl ergänzt. SIKART newsGermaine Boy fait partie de ces artistes femmes qui ont été oubliées lors de l’écriture de l’histoire de l’École de Savièse. Une exposition et une publication permettent de redécouvrir l’œuvre de cette artiste. Elle fera également l’objet prochainement d’un nouvel article SIKART.

SIKART newsGermaine Boy fait partie de ces artistes femmes qui ont été oubliées lors de l’écriture de l’histoire de l’École de Savièse. Une exposition et une publication permettent de redécouvrir l’œuvre de cette artiste. Elle fera également l’objet prochainement d’un nouvel article SIKART. SIKART en passantLe musée d’art du Valais présente pour la première fois le duo d’artistes bernois Lang/Baumann au Centre d’expositions de l’Ancienne Chancellerie, récemment rénové pour l’occasion. L’exposition est constituée de trois installations qui dialoguent avec l’architecture du lieu par leurs formes, leurs matériaux et leurs couleurs vives.

SIKART en passantLe musée d’art du Valais présente pour la première fois le duo d’artistes bernois Lang/Baumann au Centre d’expositions de l’Ancienne Chancellerie, récemment rénové pour l’occasion. L’exposition est constituée de trois installations qui dialoguent avec l’architecture du lieu par leurs formes, leurs matériaux et leurs couleurs vives. SIKART newsPour la troisième saison, le podcast ART’S COOL s’associe à SIK-ISEA pour offrir une matière biographique aux entretiens, prélevant des extraits d’articles du dictionnaire en ligne sur l’art en Suisse SIKART.

SIKART newsPour la troisième saison, le podcast ART’S COOL s’associe à SIK-ISEA pour offrir une matière biographique aux entretiens, prélevant des extraits d’articles du dictionnaire en ligne sur l’art en Suisse SIKART. SIKART reading cornerSIKART umfasst nicht nur über 10‘000 Werkabbildungen, sondern auch hunderte Videoarbeiten. Wir stellen eine Auswahl vor.

SIKART reading cornerSIKART umfasst nicht nur über 10‘000 Werkabbildungen, sondern auch hunderte Videoarbeiten. Wir stellen eine Auswahl vor. SIKART actualisationDie Werkauswahl zum Lexikonartikel von Annemie Fontana (1925-2002) ist kürzlich von der SIKART Redaktion aktualisiert worden.

SIKART actualisationDie Werkauswahl zum Lexikonartikel von Annemie Fontana (1925-2002) ist kürzlich von der SIKART Redaktion aktualisiert worden. SIKART translationsIm SIKART Lexikon finden Sie neu die deutsche Übersetzung des italienischen Artikels über Hedi Mertens.

SIKART translationsIm SIKART Lexikon finden Sie neu die deutsche Übersetzung des italienischen Artikels über Hedi Mertens. About SIKARTWelche Kunstschaffenden sind in SIKART verzeichnet? Nach welchen Richtlinien werden sie aufgenommen? Welche Angaben werden gesammelt? Diese Informationen und weitere Hinweise finden Sie in unseren Aufnahmekriterien.

About SIKARTWelche Kunstschaffenden sind in SIKART verzeichnet? Nach welchen Richtlinien werden sie aufgenommen? Welche Angaben werden gesammelt? Diese Informationen und weitere Hinweise finden Sie in unseren Aufnahmekriterien. SIKART lexicon articleDagli stucchi sei e settecenteschi eseguiti dalle maestranze grigionitaliane nell’Europa centrale alle creazioni di Bruno Monguzzi, esponente della grafica contemporanea, fino ai recenti interventi di Adriana Beretta e Al Fadhil che spaziano tra vari campi delle arti visive: le nuove voci in lingua italiana del Dizionario SIKART pubblicate nel 2023 arricchiscono la selezione di testi dedicati alla produzione artistica attuale e storica riferita alla Svizzera italiana.

SIKART lexicon articleDagli stucchi sei e settecenteschi eseguiti dalle maestranze grigionitaliane nell’Europa centrale alle creazioni di Bruno Monguzzi, esponente della grafica contemporanea, fino ai recenti interventi di Adriana Beretta e Al Fadhil che spaziano tra vari campi delle arti visive: le nuove voci in lingua italiana del Dizionario SIKART pubblicate nel 2023 arricchiscono la selezione di testi dedicati alla produzione artistica attuale e storica riferita alla Svizzera italiana. SIKART lexicon articleVon den Steinskulpturen von Josef Wyss (1922-2005) bis zu den Klanginstrumenten aus recyceltem Kupfer von Dunja Herzog (*1976): Das Spektrum der 2023 neu veröffentlichten und aktualisierten deutschsprachigen Artikel im SIKART Lexikon zur Kunst in der Schweiz ist vielfältig und breit.

SIKART lexicon articleVon den Steinskulpturen von Josef Wyss (1922-2005) bis zu den Klanginstrumenten aus recyceltem Kupfer von Dunja Herzog (*1976): Das Spektrum der 2023 neu veröffentlichten und aktualisierten deutschsprachigen Artikel im SIKART Lexikon zur Kunst in der Schweiz ist vielfältig und breit. SIKART reading cornerSIKART Leseecke: Eine Begegnung mit Esther Altorfer von Nurja G. Ritter

SIKART reading cornerSIKART Leseecke: Eine Begegnung mit Esther Altorfer von Nurja G. Ritter SIKART lexicon articleLes nouveaux articles SIKART 2023 en français ! Des paysages historiques d’Edmond Bille à l’œuvre ultra-contemporaine de Mai-Thu Perret, les nouveaux articles SIKART publiés en français en 2023 vous présentent un panel des expressions variées de l’art suisse !

SIKART lexicon articleLes nouveaux articles SIKART 2023 en français ! Des paysages historiques d’Edmond Bille à l’œuvre ultra-contemporaine de Mai-Thu Perret, les nouveaux articles SIKART publiés en français en 2023 vous présentent un panel des expressions variées de l’art suisse ! SIKART en passantRenée Levi. Tilo. Kunst am Bau, Bundeshaus Bern

SIKART en passantRenée Levi. Tilo. Kunst am Bau, Bundeshaus Bern SIKART actualisationDie SIKART Redaktion publiziert kontinuierlich neue Lexikonartikel. Aber auch bereits bestehende Texte werden laufend aktualisiert und mitunter auch mit neuen Artikeln vollständig ersetzt.

SIKART actualisationDie SIKART Redaktion publiziert kontinuierlich neue Lexikonartikel. Aber auch bereits bestehende Texte werden laufend aktualisiert und mitunter auch mit neuen Artikeln vollständig ersetzt. SIKART actualisationDie Werkauswahl des Künstlerduos huber.huber [Zusammenarbeit seit 2005] wurde kürzlich durch die SIKART Redaktion erweitert.

SIKART actualisationDie Werkauswahl des Künstlerduos huber.huber [Zusammenarbeit seit 2005] wurde kürzlich durch die SIKART Redaktion erweitert. SIKART lexicon articleSIKART-Lexikonartikel zur Installationskünstlerin Miriam Sturzenegger (*1983)

SIKART lexicon articleSIKART-Lexikonartikel zur Installationskünstlerin Miriam Sturzenegger (*1983) SIKART lexicon articleLexikonartikel über die Künstlerin Erna Yoshida Blenk (1913–1996). Blenk erhielt in den 1940er Jahren dreimal das Eidgenössische Kunststipendium und beteiligte sich regelmässig an nationalen Gruppenausstellungen.

SIKART lexicon articleLexikonartikel über die Künstlerin Erna Yoshida Blenk (1913–1996). Blenk erhielt in den 1940er Jahren dreimal das Eidgenössische Kunststipendium und beteiligte sich regelmässig an nationalen Gruppenausstellungen. SIKART lexicon articleSIKART-Lexikonartikel zur Appenzeller Malerin Ida Baumann (1864 – 1932)

SIKART lexicon articleSIKART-Lexikonartikel zur Appenzeller Malerin Ida Baumann (1864 – 1932)

SIKART Lexicon

This site uses cookies for anonymised analytics and HTML5 Web Storage to locally store information like language choice, in order to ensure you get the best experience on our site.